女性の社会進出が進み、結婚後に専業主婦ではなく共働きを選ぶ女性は、明らかに多くなりました。

まして夫婦ともに正社員の場合、「勝ち組」「うらやましい」なんて言われることもあるようです。

しかし、実際に共働き正社員の方は、「夫婦で働かないと家計が回らない」「正社員で共働きだけど疲れた、もう無理」などと思っている人も多いことでしょう。

ここでは、共働きを検討している人や今共働きで大変な人に向けて、共働き夫婦の体験談や、仕事と家庭の両立のためにできることなどを紹介します。

この記事の監修者:兼吉ともこさん

- 国家資格キャリアコンサルタント

- ウェルビーイング心理教育ナビゲーター

- 全米NLP協会認定NLPマスタープラクティショナー

プロフィール

大学卒業後、機械メーカー営業部で約18年、輸出業務等に従事。東京本社での産休・育休取得第1号として5ヶ月で復帰し、女性従業員のロールモデルとなる。キャリアカウンセラー資格を取得後40歳で退職し、半年間の専業主婦を経て、外資系保険会社のコンサルタント職を経験。総合人材会社に転職し、人材紹介事業、採用関連業務を担当。ダイバーシティープロジェクトにて社長賞受賞。2014年に株式会社KEY ROLEを立ち上げ、「しあわせに働く人」を増やすため、転職支援、ウェルビーイング✕キャリアに関する講座・研修を展開。

メディア:日経産業新聞、NIKKEI STYLEキャリア「あしたのマイキャリア」、日経電子版「出世ナビ」、日経「転職版」、日経xwoman など

共働きの世帯数はどのくらい?

まずは、夫婦共働きの家庭がどのくらいあるのかを見ていきましょう。

共働きの家庭は専業主婦家庭の倍以上

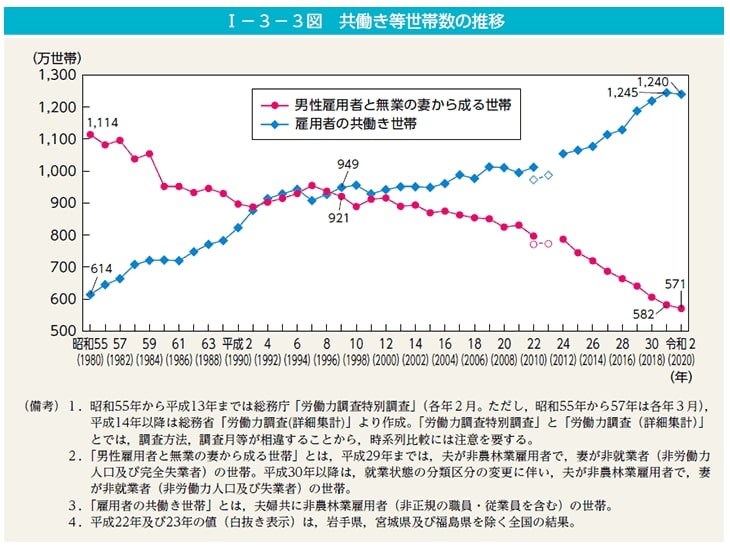

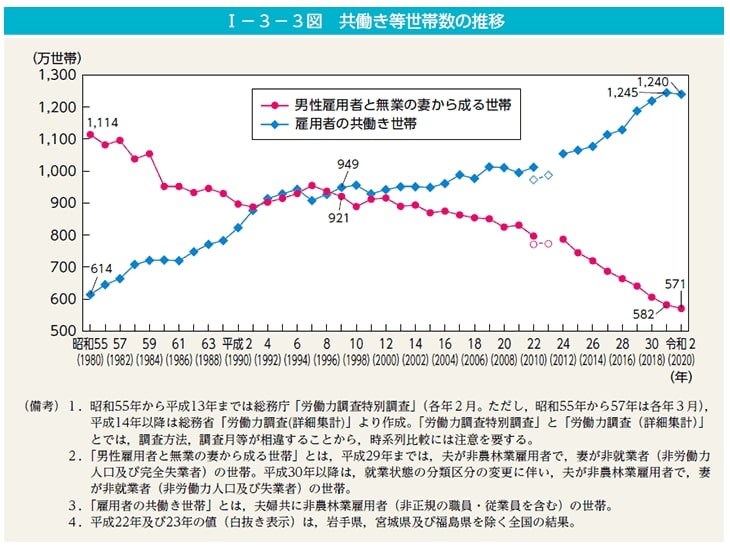

共働きの世帯数は、年々増加しています。

男女共同参画局の調査結果を見てみると、その増加率は一目瞭然です。

引用:男女共同参画局『男女共同参画白書令和3年度版』

昭和の時代は、無業の妻(=専業主婦)の世帯数の方が圧倒的に多かったのが、平成に入って同率ほどになり、平成9年に逆転しています。

そして令和2年では、共働き等世帯数が1,240万世帯となっています。これは、無業の妻(=専業主婦)世帯数の倍以上です。

- 令和2年の共働き世帯数・・・1,240万世帯

- 令和2年の専業主婦世帯数・・・571万世帯

母親は正社員?非正規?どちらの割合が大きいか

では、共働きで、かつ母親が正社員である家庭はどのくらいあるのでしょうか。

2021年の厚生労働省の調査結果では、18歳未満の子どものいる世帯で、母の仕事状況を見ると、「仕事あり」と答えたのは75.9%、「仕事なし」と答えたのは24.1%でした。

児童のいる世帯での母の仕事状況

- 仕事あり・・・75.9%

- 仕事なし・・・24.1%

7割以上の家庭で、母親が働いていることがわかります。

そのうち、正社員の割合はどうでしょうか。

「仕事あり」と答えた母親75.9%の内訳は、正規の職員・従業員が29.6%、非正規が37.3%、その他8.9%でした。

これを換算すると、仕事をしている母親のうち、約4割が正社員として働いていることになります。

そして、非正規の母親は約5割という結果でした。

正規の職員・従業員の数は、10年前と比べると10%ほど増えていますが、それでも共働き世帯においては、非正規の母親の方が正社員の母親よりも多いということです。

参照:厚生労働省『2021年 国民生活基礎調査の概況「児童のいる世帯の状況」』

役割を交代しながら支え合う「シーソー・カップル」が増えていく

「人生100年時代」で有名な「ライフ・シフト」共同著者リンダ・グラットン氏は、役割を交代しながらお互いを支え合う「シーソー・カップル」が増えると伝えています。

弊社の転職支援で、夫が大学院進学のため正社員の妻が世帯主になったり、妻が正社員になったことをきっかけに夫は年収より転勤なし・定時あがりの仕事を優先したケースも。

夫婦共に正社員であれば、何かあった時に片方が主な働き手として家庭を支えることができる精神的・経済的な安心感が得られます。

一方で意図的に非正規になり最低限のスキルはキープしつつ、家庭に重点を置き、勉強をしながら次のキャリアに繋げる方も。

将来振り返った時に「良い選択をした」と思うためには、各家庭に合う未来像を描き、いま何を選択するかをしっかりと話し合うことが大切です。

【体験談】うちの家庭はこんな感じ!共働きのリアルな事情

共働きをしている人はどんな風に暮らしているのでしょうか。体験談をご紹介します。

子供が小さいうちは専業主婦でしたが、子供の手が離れてきたことと家に居ることにストレスを感じるようになったので働き始めました。

共働きになり、私個人としては会社の人達と触れ合うことで生活に張り合いを持てるようになり、イキイキしていると自分でも思います。

家事は完璧には出来ていませんが、夫や娘達が手伝ってくれるので家族の協力なしでは無理だな‥と思うこともあります。

家事を完璧にこなしたい人、妥協できない人では共働きは難しいかもしれません。

私は専業主婦も経験したことがありますが、現在は共働きです。

専業主婦のときは生活にメリハリをつけることで一苦労。趣味も特にないのでとにかくヒマでした。

今は共働きで家事を分担して、お互いに文句も言わず上手くやっている方だと思います。

お金は稼げても時間の余裕がなくなることがあるので、家事代行のようなものもたまに利用しつつ、ネットスーパーや生協なども上手く活用して、メリハリのある生活をしています。

3歳と7ヶ月の子供を2人保育園に預け、夫婦で共働きをしています。

私の帰宅は子供を迎えに行き買い物をして19時頃、主人は20時過ぎに帰宅します。

家事分担はほとんど出来ておらず、主人がしてくれるのはゴミ捨てと風呂掃除のみです。そのため、仕事から帰った後は食事の支度から子供との食事、お風呂、寝かしつけ、片付け、洗濯、明日の準備をし、深夜2時過ぎに寝ることもあります。

主人は「疲れた」と言い、子供の面倒も少ししか見てくれずスマホで動画を見ています。

疲れすぎて仕事中も居眠りをしてしまうことすらある状態で、正直この生活どうにかしたいと思っています。

子供が1歳になってから共働きですが、出来ることを無理のない範囲で頑張っています。

平日の昼間は家に誰も居ないので部屋も汚れず、光熱費も安く済む。

お金も貯めやすいのでこのまま仕事は続けていきたいと思っています。

共働きのデメリット・デメリットは?

共働き体験談を紹介しましたが、共働きはメリット・デメリットどちらもあることが見て取れます。

そのメリットとデメリットを具体的に紹介します。

共働きのメリット

メリット

- 経済的な余裕が生まれる

2倍近くの世帯収入になる場合があり、生活に余裕が生まれ、老後の安心にも繋がる。また二人とも厚生年金に加入していれば、定年後の年金額のアップも見込める。

- 社会との繋がりが出来る

近所のコミュニティやママ友付き合いだけでなく、同僚や取引先など、様々な人とコミュニケーションをとれる。視野を広げたり、仕事を通してやりがいを見つけられることも。

- 仕事が気分転換になる

仕事をして家事・育児から一時的に離れる時間があると、気分を切り替えることができ、精神的な余裕に繋がる。

- 失業リスクの回避

夫婦のどちらかが病気やケガで働けなくなった場合や、職を失ってしまうことがあっても、完全に収入がなくなることはない。

- 夫婦で大変さを理解しあえる

会社で働くことの大変さ、家事や育児の大変さ、それぞれが同じ立場で経験することでお互いの理解を深められる。

共働きのデメリット

デメリット

- 収入は増えるが支出も増える

社会保険料、子供の保育料、交際費などが増える。惣菜やお弁当を買って帰る機会が増えると、食費もかさむ。

- 家事や育児の時間が減る

掃除ができず家が片付かない、子供との時間が減るなどで、精神的に辛くなってしまうことも。

- 夫婦のすれ違いが起きる

お互いの帰宅時間がずれていたり、休日が異なると、夫婦でゆっくり話をする機会がとれない。

- イレギュラーへの対処が難しい

子供の急病や、園・学校の行事参加、突然の飲み会の誘いなどへの対応が難しく、負担が増えてしまう。

仕事と家庭を両立させるために大切な4つのポイント

共働き家庭が仕事と家庭を両立させるためには、大切なポイントがあります。

共働き家庭が仕事と家庭を両立させるためには、大切なポイントがあります。

共働きのメリットを大きく感じ「共働きで良かった」と思えるか、またはデメリットを負担に感じ「限界」「しんどい」「疲れた」と感じてしまうか、その分かれ道はこれらのポイントにあります。

少しの手抜きはOKと考える

「家事も育児も完璧にこなそう」という考えは危険です。

散らかった部屋などダメな部分を見るとストレスに感じてしまい、自分を追い詰めてしまいます。

目標のため、家族のために「このくらいは仕方ない」と割り切れるくらいがちょうどいいのです。

逆に、それが難しい、完璧にやりたいという人は、仕事と家庭の両立自体難しいかもしれません。

家事・育児の分担は見直す前提で

共働き世帯で悩みの種となるのが、「家事・育児の分担をどうするか」でしょう。

ですが、あまりきっちり線を引きすぎてもうまくいかないことがあるかもしれません。

また、「ここはこうしよう」と決めても、実際にやってみないとわからないことがたくさんあります。

うまくいかなかったときのことも見越して、「ダメならまた考え直す」というトライ&エラーの気持ちを持つことが大切です。

お互いに大変さを理解し合う

家事・育児の分担は大切ですが、「これは相手がやるのが当たり前だ」とは思わないようにしましょう。

仕事はどちらも大変です。

仕事と家庭の両立には夫婦の協力があってこそ実現できるものです。

相手への思いやり・感謝の気持ちを忘れては、長い夫婦生活を送ることはできません。

仕事の関係上、どちらかに負担が大きいことがあっても「ありがとう」「いつもごめんね」と思いやりや感謝の気持ちを伝えるだけでも全く違います。

なるべく夫婦の時間を作る

毎日忙しくても、夫婦のコミュニケーションはおろそかにしないようにしましょう。

なかなか夫婦でゆっくりと会話をする時間をとるのは難しいかもしれませんが、週に1~2回、10分程度でもいいので、あえてその時間を作ってみてください。

最近あったことを共有したり、仕事のちょっとした愚痴を言ってみたり、些細な話でも構いません。

帰宅時間や休みが合わずどうしても夫婦で話す時間が持てない人は、カレンダー・スケジュール共有アプリ等を上手く活用し、離れていてもお互いのことが分かる環境を作ることも良いかもしれません。

家族と相談しながら、各家庭に合う共働きスタイルを選択しよう

家庭によって状況や環境はさまざま。どうしたら家族みんなが心地よく過ごしながら、しあわせに働き続けられるのか、を家族で話し合い解決策を見つけていくと、今までにないアイデアが出るかも知れません。

仕事と家庭の両方を大切にするために、同時期に正社員転職をした夫婦の事例があります。また、雇用形態を活用した事例として、こどもの状況(受験・部活)に合わせて一時的に非正規になり、その期間が終わると転職し、正社員・管理職に戻ることを繰り返す方も。

理由や想いが明確であれば、非正規期間に関して、理解してくれる企業が増えています。長期的に夫婦共に活躍している家庭は、よく相談し、既存の社内制度や一定のキャリアにしがみつかず、自分たちでキャリアを選択しています。

正社員の仕事を探すには?

では、いざ正社員として働こう!と思っても、どのように求人を探していけばいいのでしょうか。

共働きで仕事と家庭とを両立させるためには、給料・勤務地・勤務時間・休みなどの条件はもちろんのこと、そこから一歩踏み込んだ職場の内部事情をしっかりと確認するのが大切です。

一歩踏み込んだ内部事情とは、「ブランクの長さが採用に影響しないか」「残業ができないことで同僚にうとましく思われないか」「子どもが急病でも休みがとれるか」などの現実的な事情のことです。

その答えは、転職エージェントを活用することです。

転職エージェントでは希望条件に合わせた求人紹介をしてくれるだけでなく、個人の就職・転職活動ではなかなか知ることが難しい職場の内部事情まで、詳しい情報を提供してくれます。

- 時短勤務が可能か?

- 急な休みも取りやすいのか?

- 産休、育休取得実績

- 職場の雰囲気、人間関係

これらは一例ですが、このように事前に知っておきたい情報を入社前に知ることが出来るのでミスマッチのない仕事選びが可能です。

理想的な共働きを実現させるためのはじめの一歩として、転職エージェントの活用をおすすめします。

【まとめ】家族で協力して共働き正社員生活を実現させよう

女性目線での「共働きとして正社員で働く」ことについて、様々な視点から紹介しました。

共働きであっても家事・育児はどうしても女性の負担が大きくなってしまうケースが多いのですが、家族で協力しながら生活していくことが理想です。

仕事の悩みがある時や、仕事探しを始めたいときは、転職エージェントに相談をすることで理想的な働き方が見つかるかもしれません。

無理をし過ぎない程度に頑張ってみましょう。

コロナ以降、働き方はますます多様化。共働き正社員のチャンスは増えている!

コロナ以降、テレワーク、フルリモートワーク(完全在宅)、フルフレックス(自由な時間に出社)などの正社員求人が増えています。これまで時間的に難しいと諦めていた共働き世帯にとって、正社員で働き続けるチャンスではないでしょうか。

但し、これらの働き方は、「仕事と家庭のオン・オフが分かりづらい」「コミュニケーションが取りづらく孤独を感じる」「ITスキルがなく心配」という方も。

これらの不安を事前に解消するために、転職エージェントに相談し「どのような働き方が合うのか」「どんな求人があるのか」を知ることで、理想的な働き方を手にいれてください。

女性におすすめ関連記事

共働き家庭が仕事と家庭を両立させるためには、大切なポイントがあります。

共働き家庭が仕事と家庭を両立させるためには、大切なポイントがあります。