プロフィール

大学卒業後、地方新聞社に入社し、約16年在籍。運動部、整理部の記者として活動した後、キャリアコンサルタントに転身。公共機関や都内私立大学に計9年近く勤務した後、フリーランスとして独立。現在はキャリアコンサルタントとして2つの大学で就職支援にあたるほか、講師、ライターの3足のわらじで活動中。

新卒、既卒問わずのべ1万人超と面談実績あり。新聞記者経験で積み上げた文章力を活かした履歴書やエントリーシートの添削には定評があるほか、アスリートのキャリア支援も得意としている。

日本は女性管理職の比率が低いと言われていますが、なぜ低いのでしょうか?

「すべての女性が輝く社会づくり」として、安倍内閣時代より待機児童の解消、職場復帰・再就職の支援、女性役員・管理職の増加などが掲げられてきましたが、多くの課題が残されているのが現状のようです。

女性だって管理職を目指してもいいし、管理職としてバリバリ働く環境を得る権利があります。

実際に管理職として活躍している女性はどのようなことを感じているのでしょうか?

ここでは、女性管理職の現状を様々な視点から解説していきたいと思います。管理職として上手くやっていきたい女性、管理職を目指す女性の参考になれば幸いです。

プロフィール

大学卒業後、地方新聞社に入社し、約16年在籍。運動部、整理部の記者として活動した後、キャリアコンサルタントに転身。公共機関や都内私立大学に計9年近く勤務した後、フリーランスとして独立。現在はキャリアコンサルタントとして2つの大学で就職支援にあたるほか、講師、ライターの3足のわらじで活動中。

新卒、既卒問わずのべ1万人超と面談実績あり。新聞記者経験で積み上げた文章力を活かした履歴書やエントリーシートの添削には定評があるほか、アスリートのキャリア支援も得意としている。

管理職とは、労働者を指揮し組織の運営に当たる人のことをいい、民間企業では一般的に課長以上の職位を管理職としています。

男女関係なく基準に値していれば管理職になれるはずですが、日本の企業で女性管理職が少ないのはなぜでしょうか。考えられる理由を挙げていきます。

企業や業態により異なりますが、役職に就く人の標準年齢は課長で39.4歳、部長で47.0歳とされています。(*)

仮に23歳で新卒入社したとすると、課長になるまでは16年以上、部長になるまでは24年かかることになります。

結婚・出産を機に退職を選択する女性が多くいるため、勤続年数が短くなる傾向にある女性は管理職になりにくいと考えられます。

*参考:財団法人労務行政研究所『役職別昇進年齢の実態と昇進スピード変化の動向』

などの理由から、管理職になることを希望しない女性がいることも確かです。

そもそも女性が管理職に就いた前例がない企業もあります。その場合、ロールモデルとなる女性がいないことで、女性が管理職になりづらい傾向にあることも考えられます。

また、昔ながらの男性社会の影響から、女性が管理職になることに違和感を覚える人が少なからずいるようです。

このような理由から女性管理職が少なくなってしまっていることが考えられます。

では実際に女性管理職の割合はどのようになっているのでしょうか?

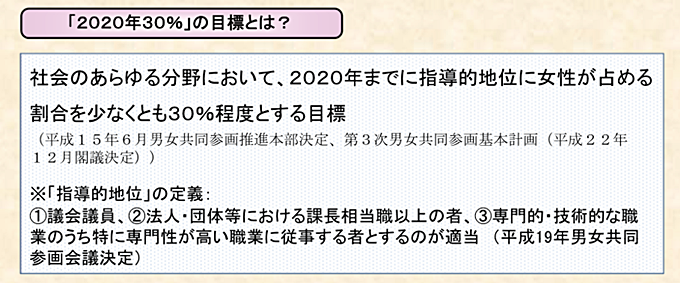

平成15年6月(2003年)の男女共同参画推進本部決定では、2020年までに女性管理職の比率を30%程度に伸ばすことが目標として掲げられました。

参照:男女共同参画局『「2020年30%」の目標の実現に向けて』

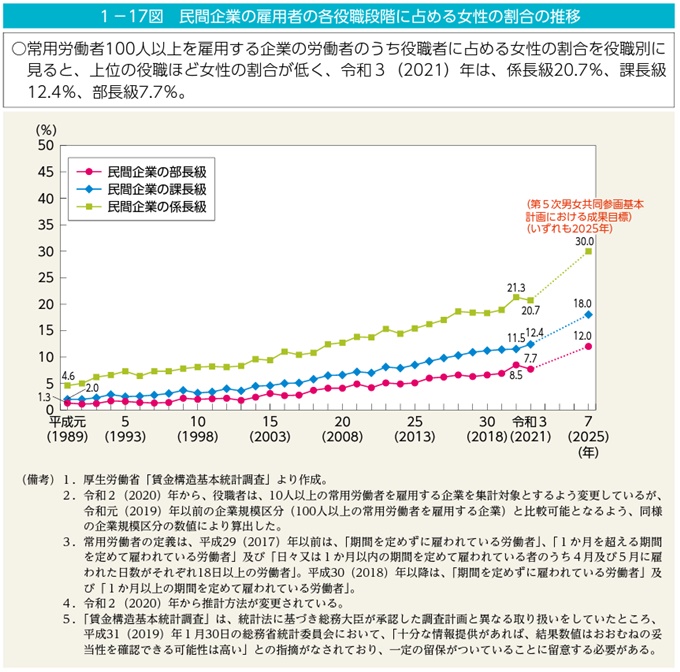

では、実際2020年には女性管理職の割合はどうなったのでしょうか。以下のグラフは、令和4年(2022年)に内閣府男女共同参画局が発表したデータです。

参照:男女共同参画局『階級別役職者に占める女性の割合の推移』

このグラフを見ると、女性管理職の割合は増加傾向にあるものの、最新の令和4年(2022年)は部長クラスが7.7%、課長クラスが12.4%にとどまっています。

つまり、「2020年までに女性管理職の比率を30%程度に伸ばす」という女性活躍推進法の目標には届かなかったということです。

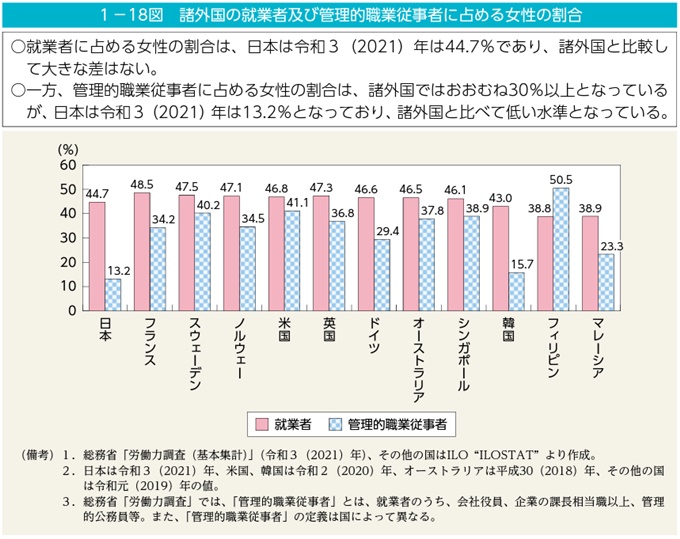

さらにこちらのグラフは、日本の企業における女性従業員の割合と女性管理職の割合を、他国と比較したものです。

参照:男女共同参画局『就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合』

日本の女性管理職比率の低さは国際比較を見ると顕著であることがわかります。

少しずつ増えてきているとされる女性の管理職ですが、具体的にはどのような業種に多いのでしょうか。

『CSR企業総覧(雇用・人材活用編)(東洋経済新報社)』2021年版の『女性管理職比率が高い企業ランキング』のトップ10を見てみましょう。

| 順位 | 社名 | 業種 | 比率(%) | 人数 |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | ABC Cooking Studio | サービス業 | 96.4% | 134 |

| 2位 | シーボン | 化学 | 88.7% | 118 |

| 3位 | スタジオアリス | サービス業 | 80.6% | 100 |

| 4位 | ミュゼプラチナム | サービス業 | 80.6% | 79 |

| 5位 | ニチイ学館 | サービス業 | 78.5% | 2912 |

| 6位 | ハウス オブ ローゼ | 小売業 | 74.4% | 61 |

| 7位 | ハーバー研究所 | 化学 | 63.5% | 33 |

| 8位 | ハイアス・アンド・カンパニー | サービス業 | 63.2% | 24 |

| 9位 | ファンデリー | 小売業 | 61.5% | 8 |

| 10位 | HAPiNS | 小売業 | 57.1% | 12 |

女性管理職比率高いが上位の企業は、ABC Cooking Studioを始めミュゼプラチナム、スタジオアリス、ニチイ学館などサービス業が多いことがわかります。

また全ランキングの業種別でみると、保険業が23.7%と比率が一番高くなっています。

元々女性社員の比率が高い企業が上位に多く食い込んでいるかたちとなっています。

2位の化粧品メーカーのシーボンは女性比率が92.0%、1日8時間未満で週に4~5日働く「ショートタイム正社員制度」など女性の働きやすい環境を後押しする制度が整っています。

このように女性管理職が多い企業は女性が働く環境も整っています。もし転職を検討する場合は参考にしてみるといいでしょう。

東洋経済オンラインでは、女性管理職の比率が高い企業100位までのランキングが掲載されています。より詳細が知りたい方はチェックしてみてください。

ここからは、実際に管理職として働く女性が抱える不安や悩みについて見ていくと共に、その対処法も併せて紹介します。

女性はライフステージの変化が働き方に影響を及ぼすことが多くあります。

既婚女性の場合、家事・育児をしながら独身時代と同じように仕事をするのを困難に感じてしまったり、プライベートの時間が減りストレスを感じたりすることもあります。

産休・育休をはじめとした支援制度の活用や、家事や子育てをサポートしてくれる家族、サービスを利用しましょう。仕事漬けの毎日であってもリラックス出来る時間をできるだけ確保するのが大切です。

女性管理職が増えない背景には、見えないジェンダー・バイアスがかかっていることもあるでしょう。日本の企業は男性社会が長らく続いた影響から、女性社員の割合が低い、女性管理職の割合が低いことで、男尊女卑とも取れる言動を受けてしまうことは残念ながらあるようです。

「女は感情的だから」「だから女じゃ駄目なんだ」などの言葉だけでなく、周囲の視線や態度に敏感になってしまいプレッシャーを感じてしまいます。

仕事での実績・結果を出すことで性別は関係ないことを証明しましょう。

周りに女性管理職がいない、または少ないことは、気軽に話せる人がいないということにもつながります。

部下への接し方などに悩んでもなかなか人に相談できず、また管理職になったことで、仲の良かった同僚女性に気を遣われるようになってしまうこともなくはありません。

弱みを見せることも時には大切です。部下にサポートを頼むことでお互いの信頼関係が生まれ、チームとしての輪が深まることも。社内に相談できる人がいなければ、社外に何でも話せる人をつくるのも良いでしょう。

管理職は自分の業務だけをこなしていけばいい訳ではありません。周囲への気配り・目配りも含め負担を感じやすくなります。

何でも一人で抱え込まず、できることは部下に頼みましょう。部下の成長にも繋がります。物事をポジティブに考えるようにすることも大切です。

女性管理職として活躍する人材の中には、子育て中の方もいるでしょう。両立は大変かもしれませんが、当事者として女性が働きやすい環境を整えられるチャンスともいえます。子育て中の働き方は、普通の社員でも働きやすい環境だからです。

残業ができない状況を逆手に、ミーティングを実施する時間帯を就業時間中に組み込むほか、テレワークの導入など業務改善を進めます。働き方改革の一環として、成果につながるかもしれません。

こうした状況などは、自分の上司に報告しておくようにしましょう。こまめにコミュニケーションを取っておくと、困ったことが起きた時でもアドバイスをくれたり、サポートに入ってもらえたりします。

男女平等の時代といえども、時には納得のいかない場面に出くわしてしまうこともあるでしょう。

しかし、女性管理職は女性だからこその強みを出していくことで、信頼される上司になれる可能性があります。

ここでは、そんな女性ならではの強みとは何かを紹介します。

観察力が優れているため、些細なことでも部下一人一人の変化を察知できる。適切にケア、フォロー、モチベーションアップなどをして部下を支えていける。

部下の気持ちに寄り添える。それぞれの人(上役、部下、顧客など)の立場に立ち話を聞ける。良好な人間関係が構築され、チームとしての結束力が生まれやすい。

フラットな立場で会話を楽しむことができる。良い雰囲気の中、社内のコミュニケーションが活性化されることで、部下の成長、企業の成長に繋がる。

男性上司には相談しづらいことでも、同性ということで女性社員が相談しやすい環境を作れる。ワーキングマザーの気持ちを理解できる。女性管理職のロールモデルになり得るため、結果として『女性が輝く日本』に近づいていく。

意思決定層が男性管理職ばかりの時には出てこなかった新しい発想、議論が起こりやすくなり最終的には良い方向に進みやすい。また、管理職という立場を活用し女性が働きやすい環境を提案し改善していける可能性もある。

女性管理職の心構え

女性管理職が気を付けなくてはいけない点

女性管理職が増えているとはいえロールモデルは少なく、リーダーシップの取り方に悩むこともあるでしょう。一方でそれは、会社から男性とは違ったリーダーとしてのふるまいやあり方が求められているともいえます。

自分らしいリーダーシップを確立するためには、自己理解が必要です。これまでの経験や得意なこと、自己の強みや特性について、丁寧に「自己の棚卸し」を行っておきましょう。それを踏まえて、「自分が望む管理職像」を描きます。

あえて両方を明確に言語化しておくことで、等身大の自分を認めてリーダーとして行動できるきっかけになります。また、「いろいろなタイプの管理職がいてもいい」と受け入れられるかも大切なポイントです。

女性管理職の現状や強みについて説明しましたが、女性管理職として頑張っていきたいと思っているあなた、目指しているあなたは、今現在どのような状況でしょうか?

部署内の雰囲気も良く、女性管理職への道が開けているのであれば良いのですが、そうでなければ、女性管理職として活躍出来る職場への転職を視野に入れてみてもいいかもしれません。

部署内の雰囲気も良く、女性管理職への道が開けているのであれば良いのですが、そうでなければ、女性管理職として活躍出来る職場への転職を視野に入れてみてもいいかもしれません。

出産や育児などを含む社内の支援制度をはじめ、自分が頑張っても解決できない問題を抱えている場合は、転職エージェントなどを利用すれば女性が活躍出来る企業の求人を効率良く探すことが可能です。

管理職となることで責任が重くなり、家庭との両立など大変な面もあるでしょう。しかし管理職として活躍する女性は、自己成長できるだけでなく、社会全体を活性化させることができます。

女性管理職を目指す方は、ぜひ一歩前へ出て可能性を広げてみてください。

『株式会社ディーセントワーク』は、仕事も含めた人生がより豊かで充実したものとなるよう、画一的な方法に縛られずに、一人ひとりの生き方に合った企業や働き方をご紹介します。

求職者の方には、より自分らしい働き方で理想の生活が実現できるよう、業界に精通したカウンセラーがじっくりお話を伺うだけではなく、仕事の悩みや将来のこと、理想の生活や大切にしている考え方など、さまざまなお話を時間をかけてお伺いします。

その他にも、ご自身では伝えにくい給与や待遇面についても、コンサルタントが企業と直接交渉を行うことで、より良い待遇での転職を実現いたします。

入社後のフォローも手厚く、求職者様・企業様双方と連絡を取りながら、担当のコンサルタントが一貫してフォローします。

ディーセントワークでは転職だけに限らず、企業、副業、フリーランスや在宅ワーク、時短就業などさまざまな解決法もご提案しています。

| 公式サイト | https://decent-work.jp/ |

|---|---|

| 特徴 | 中立性の高いカウンセリング |